孩子得了手足口病,家长应该怎么办?

手足口病是婴幼儿常见传染病,又名发疹性水疤性口腔炎。夏秋季多发,一般来说,6个月至5岁是手足口病的高发年龄段,最常见于3岁左右的婴幼儿。

手足口病是由肠道病毒引起的传染病,引发手足口病的肠道病毒有20多种(型),其中以柯萨奇病毒A16型(CoxAlb)和肠道病毒71型( EV71)最为常见。

患有手足口病的患儿主要症状表现为其手、足、口腔等部位有疤疹、溃疡出现。少数严重的患儿可引起心肌炎、肺水肿、无菌性脑膜炎等并发症。(如果病情发展快,甚至可导致个别重症患儿死亡。)

手足口病的传染源:手足口病患者,隐形感染者和无症状带毒者都可传染该病。流行期间,患者是主要传染源,通常以发病后一周内传染性最强。

手足口病的传播途径:手足口病的传播途径较多,主要通过密切接触患者的粪便、疤疹液和呼吸道分泌物(如喷嚏飞沫)等,被污染的手、毛巾、手绢、水杯、玩具、餐具、奶瓶以及床上用品等途径而感染。

手足口病易感人群:婴幼儿和儿童普遍多发,3岁以下婴幼儿更易感染。由于成人免疫系统较完善,成人一旦感染一般不发病或症状较轻,但感染后会传播病毒。因此成人患者

需要做好防护,避免传染给孩子。

足口患病信号:

手足口病的患病信号其实从名字便可以明白,手足口病主要涉及的就是口腔、手部和足部。通常来说,手足口病的潜伏期一般是2-6天左右,当宝宝感染了病毒以后,一般会出现一些前驱期症状,父母可以由此来判断宝宝是否染病。

前驱期症状包括:低烧、食欲不佳、神志萎靡,精神不好等。

随后的症状包括:宝宝出现咽喉疼痛或口腔干燥等情况,接着宝宝的口腔粘膜面上会逐渐出现1-3毫米大小的水泡,再过几个小时或到24小时之后,这些水泡就会变成溃疡。

再之后的症状:一般来说,如果看到宝宝的嘴巴溃疡以后,在1-2天左右之后,父母便会在宝宝的手上、脚上或是皮肤上看到水泡一样的疹子。并且,这些疹子跟一般的疹子不太一样,这些疹子是在比较深层的表皮下的,所以要比一般的水泡更厚、更坚实。此外,手足口病的出疹部位也和其他出疹性疾病有所不同,在手上出现疹子的时候,往往是在宝宝手指和手掌的边缘部位。如果体温超过38.5℃可在医生指导下服用退热剂。

如何做到早发现,早治疗?

因为手足口病存在前驱期,因此,如果宝宝有发烧的表现,外加有咽喉疼痛,嘴巴里面有任何的疤疹或者是溃疡出现的时候,就要尽早去看医生。父母不要等到宝宝手上出现了典型的水泡之后,再带宝宝看医生,因为那时候已经是手足口疾病到了中期的表现了。

患儿的家庭护理

消毒隔离:

父母一旦发现宝宝感染了手足口病,应及时就医,避免与外界接触,一般需要隔离2周。宝宝用过的物品要彻底消毒。消毒时,可用含氯的消毒液浸泡,不宜浸泡的物品可放在日光下曝晒。宝宝的房间要定期开窗通风,保持空气新鲜、流通、温度适宜。有条件的家庭每天可用乳酸熏蒸进行空气消毒。减少人员进出宝宝房间防止空气污浊,避免继发感染。

饮食营养:

通常宝宝患手足口病是在夏季,这个时节手足口病的患儿容易出现脱水和电解质紊乱等症状,需要适当补水和补充充足的营养。患病的宝宝应卧床休息1周,多喝温开水。患病时,宝宝因发热、口腔疤疹,导致胃口较差,不愿进食。因此,父母应给宝宝吃些清淡、温性、可口、易消化、柔软的流质或半流质,禁食冰冷、辛辣、咸等刺激性食物。

发热护理:

多喝温水,给予散热、洗温水浴等物理降温。手足口病的传播主要是通过食物、口鼻飞沫及接触病患,因此预防手足口病的重点也就是要针对这些传播途径做好防御。

注意饮食卫生和个人卫生,避免病从口入

避免与患儿接触,若幼托机构一旦发现患儿,应立即采取隔离措施,积极采取预防措施,防止疾病蔓延扩散

父母平时应注意加强宝宝的体质锻炼,提高宝宝的抵抗力

注意婴幼儿的营养、休息,避免日光爆晒,防止过度疲劳,降低机体抵抗力

家长尽量少让孩子到拥挤公共场所,减少被感染机会

口腔护理:

宝宝会因口腔疼痛而出现拒绝进食、流涎、哭闹不眠等现象,此时要注意保持宝宝口腔内的清洁。在饭前饭后,可用生理盐水给宝宝漱口;对于不会漱口的宝宝,父母可以用棉棒蘸生理盐水轻轻的为宝宝清洁口腔。

此外,父母可将维生素B2粉剂或鱼肝油直接涂在宝宝口腔糜烂的部位。口服维生素B2和维生素C也可促使糜烂早日愈合,预防细菌继发感染。

如果孩子出现严重的口腔疼痛或者溃疡时,家长可以带孩子到医院,医生会用一些抗菌素软膏或者用带有局部麻醉性剂的液体减轻孩子的疼痛。

皮疹护理

宝宝的衣服、被褥等要注意清洁,出疹时的衣着要舒适、柔软,并经常更换。父母应剪短宝宝的指甲,防止宝宝抓破皮疹。注意保持皮肤清洁,防止感染。

臀部有皮疹的宝宝,父母应随时清理排泄后的残留物,保持宝宝臀部的清洁干燥。手足部的皮疹在初期时,可涂炉甘石洗剂;待有疤疹形成或疤疹破溃时,可涂0.5%碘伏。

预防手足口病的15字要:吃熟食、喝开水、勤洗手、常通风、晒太阳。

-

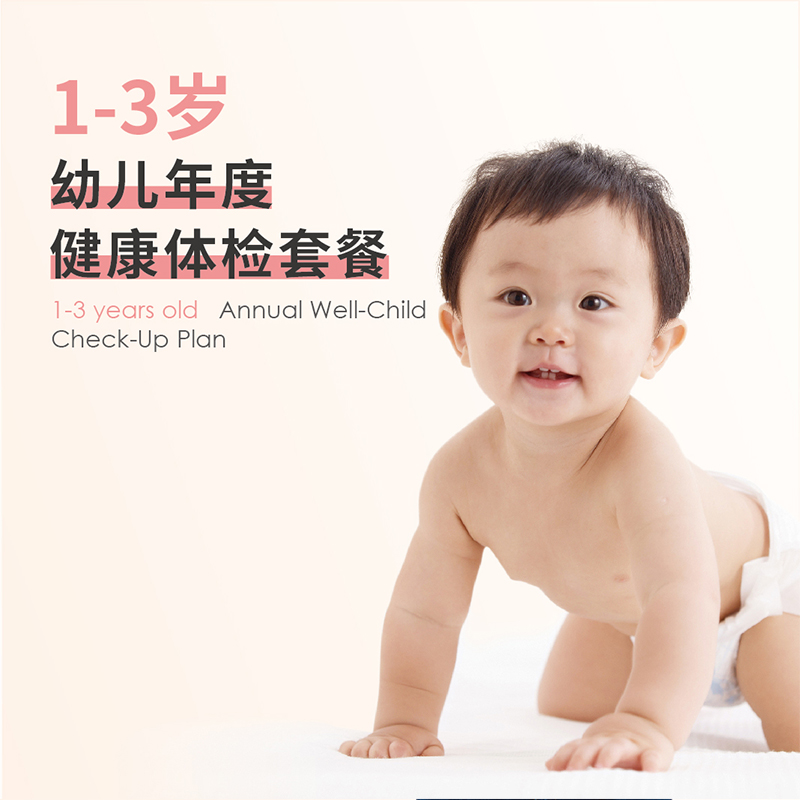

1-3岁年度健康体检基础套餐(院区版)

1-3岁年度健康体检基础套餐(院区版) -

1-3岁年度健康体检全面套餐(院区版)

1-3岁年度健康体检全面套餐(院区版) -

4-6岁年度健康体检基础套餐(院区版)

4-6岁年度健康体检基础套餐(院区版) -

4-6岁年度健康体检全面套餐(院区版)

4-6岁年度健康体检全面套餐(院区版)